文化を奪い、象徴を支配する

――「北疆文化」政策にみる中国の文化的植民地化

(オルホノド・ダイチン)

◇導入文

近年、中国政府は「中華民族共同体意識の構築」を掲げ、

文化政策の名の下に多民族文化の再編を進めている。

その中でも南モンゴル(内モンゴル自治区)における政策は、

単なる言語教育の問題を超え、

民族文化そのものを再定義しようとする「文化的植民地化」の様相を呈している。

◇言語を奪い、文字を飾る

2020年、中国政府は内モンゴルの教育現場からモンゴル語授業を段階的に廃止し、

幼稚園から高校までを中国語教育に統一した。

以後、モンゴル語教材は排除され、

教師や保護者の抗議は徹底的に弾圧された。

一方で近年、CCTV(中国中央電視台)は

「モンゴル文字書道を学ぼう」と題する番組を制作し、

北京や呼和浩特では「モンゴル書道学院」や

「モンゴル文書法教育基地」などが次々と設立されている。

モンゴル語を公教育から排除しながら、

モンゴル文字の“芸術性”だけを宣伝する――

この政策の二重構造は、まさに文化的ジェノサイドの上に築かれた

文化ショーにほかならない。

◇「北疆文化」という再定義

この矛盾は、偶発的な文化混乱ではなく、

明確な政治思想のもとに組み立てられている。

内モンゴル自治区社会科学院には2023年、

「北疆文化研究院」が新設された。

「北疆文化(ベイジャンウェンファー)」という概念は、

習近平国家主席が自ら提唱したものであり、

モンゴル高原の文化を「中華文明の北方的枝流」として再定義する

政治的構築物である。

同研究院の設立声明はこう記す。

「北疆文化は中華文化の重要な構成部分であり、

習近平総書記の指導により、民族共同体意識の融合を促進する」

(『内蒙古日報』2023年6月28日)

つまり、モンゴル文化を独立した文明としてではなく、

「中華文化の一部」として再編することが

国家方針として制度化されたのだ。

◇文化の「再所有化」

この言説は、文化の共存を装いながら、

実質的には文化的主権を奪う操作である。

言語や宗教を抑圧しながら、

文字・書道・衣装・音楽といった表層的な文化だけを

「中国的伝統」として再ブランド化し、

国家がその意味づけを独占する。

それは、民族の記憶を奪い、

形だけの文化を“展示用”に保存する――

いわば記号としての民族化の戦略である。

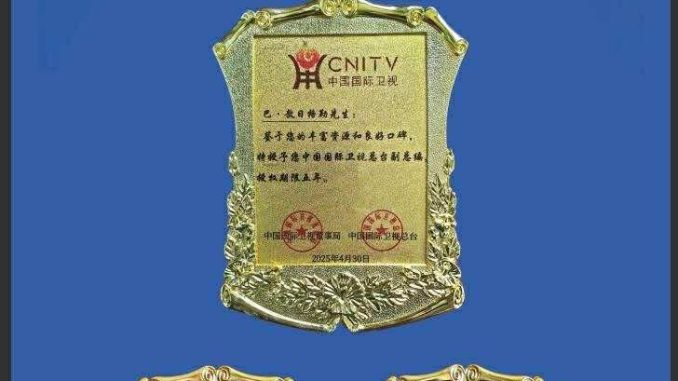

◇ソフトパワーと情報戦

この文化支配の構造は、

国際社会に向けたソフトパワー拡張の一環でもある。

CCTVや新華社の報道では、

モンゴル人書道家の映像を流しつつ、

ナレーションでは「中華民族の文化遺産」「民族融合の象徴」といった

政治的文句が繰り返される。

そこには、モンゴル文字が本来持つ歴史性や宗教的精神性への言及はない。

すべてが「中国の多様性」を演出するための装置として使われている。

また、国内では使用できないFacebookやX(旧Twitter)において、

中国政府系アカウントが「モンゴル文字書道グループ」や

「中蒙文化交流ページ」を開設している。

その投稿には、作品写真とともに

「中華民族共同体」「祖国統一」といった政治用語が必ず添えられている。

つまり、海外モンゴル人社会を対象にした情報戦が展開されているのである。

◇文化的侮辱という暴力

言語教育を奪いながら、書道を教える。

民族自決を否定しながら、文化伝承を称える。

それは文化への敬意ではなく、

文化の「政治的再所有化」である。

自らの文化を語る権利を奪われた民族にとって、

それは最大の屈辱であり、

最も巧妙な暴力にほかならない。

中国共産党は、

力による支配から意味による支配へと移行している。

モンゴル人の手によってモンゴル文化を語らせ、

その語りの内容を国家が統制する――

これこそ「思想工作」としての文化戦の新たな段階である。

◇結語

問うべきは、「中国がモンゴル文化をどれほど保護しているか」ではない。

問うべきは、「誰が文化の語り手であるか」、

そして「その語りが誰のために機能しているか」である。

声を奪われた者に歌を教える。

言葉を奪った者が文字を称える。

――その欺瞞に、いまこそ世界は目を向けるべきだ。

【筆者略歴】

オルホノド・ダイチン

南モンゴルクリルタイ共同代表。モンゴル語雑誌「自由モンゴル」編集長