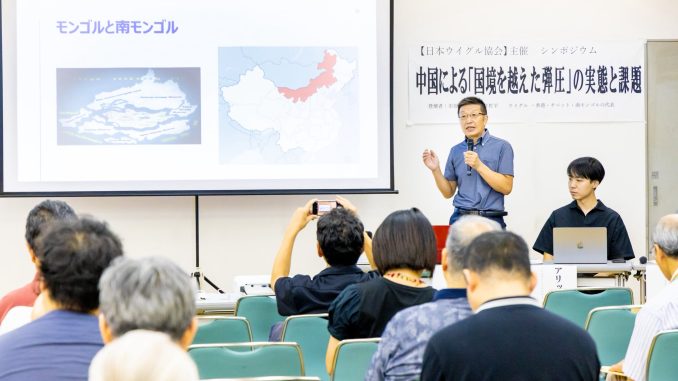

2025年8月24日、東京都文京シビックセンターにおいて、日本ウイグル協会主催、南モンゴルクリルタイ、SFTジャパン、レイディー・リバティー香港共催によるフォーラム「中国による『国境を越えた弾圧』の実態と課題」が開催されました。本フォーラムは、ウイグル、香港、チベット、南モンゴル各地域における海外での監視・脅迫行為と人権侵害の実態を広く伝えることを目的としています。

第一セッション:基調講演

一橋大学法学研究科教授で国際政治学者の市原麻衣子氏、国際人権NGO「ヒューマン・ライツ・ウォッチ」の笠井哲平氏、アムネスティ・インターナショナル日本の井出慶太郎氏が基調講演を行い、国境を越えた人権弾圧の現状と国際社会の対応の重要性について解説しました。

第二セッション:証言と真実

「国外における監視・脅迫とその生活への影響」をテーマに、各地域の代表者が証言を行いました。南モンゴルからは、**オルホノド・ダイチン氏(南モンゴルクリルタイ常任副会長)**が登壇し、「中国による南モンゴル人の国境を越えた人権弾圧:実態と課題」と題した講演を行いました。ウイグル、香港、チベットの代表者もそれぞれの地域での監視・脅迫の実態を報告し、海外で暮らす人々への影響について共有しました。

登壇者:

- レテプ・アフメット(日本ウイグル協会 会長)

- アリック・リー(レイディー・リバティー香港 代表理事)

- オルホノド・ダイチン(南モンゴルクリルタイ 常任副会長)

- ツェリン・ドルジェ(SFTジャパン 代表)

第三セッション:ディスカッション

モデレーターには一橋大学大学院法学研究科博士課程の児玉千佳子氏が務め、各セッションの内容を踏まえ、国際社会に求められる支援のあり方や人権保護の課題について活発な議論が行われました。

フォーラムは、南モンゴル人をはじめとする海外在住の少数民族が直面する脅威を広く共有する貴重な機会となり、今後の国際的連携や人権保護活動の重要性を改めて示す場となりました。

以下はオルホノド・ダイチン氏の講演原稿である。

中国による南モンゴル人の国境を越えた人権弾圧:

実態と課題

Ⅰ. 問題の全体像

中国は近年、国内における民族政策を強化する一方、国外に居住するモンゴル人、ウイグル人、チベット人、香港人らに対しても「越境型(トランスナショナル)人権弾圧」を展開していると国際的に指摘されている。これらの行為は国家主権を越えて及ぶものであり、国際人権法上も深刻な問題である。南モンゴル人は国際的注目度の面でウイグル・チベットほど可視化されてこなかったが、実際には同様の抑圧と、国外における威圧の被害を受けている。

・1949–50年代:一時的な「民族自治」の実験期だが、すぐに統制強化。

・1960–70年代:文化大革命期に史上最悪の大量弾圧・虐殺(内人党事件)。

・1980年代:緩和と復興の試み、だが移住政策で人口構造が大きく変化。

・1990–2000年代:資源開発と強権統治の下で土地収用・環境破壊が進み、抗議は弾圧。

・2010年代以降:習近平政権下で「言語・文化の最終的同化」と「越境弾圧」が制度化。

南モンゴル人の弾圧は、時期ごとに形態を変えながらも一貫して「文化・言語・生活基盤の破壊」と「同化政策の強制」として続いており、現在は国境を越えて diaspora への圧力として拡張されている。

Ⅱ. 中国国内での南モンゴル人への抑圧とその波及

1. 母語教育の縮減と抗議運動(2020年〜)

・2020年秋、内モンゴル自治区でモンゴル語による授業が大幅に縮減され、中国語(普通話)が主要科目の教授言語に置き換えられた。(2025年時点ですべての課目は中国語に)

数十万人規模の保護者や学生が抗議行動を行い、全国的な注目を集めた。

・抗議後、数百名の活動家や保護者が拘束・処罰され、学校現場にも厳格な監視体制が敷かれた。

2. 国内弾圧の国外波及

・南モンゴル人のディアスポラは、抗議活動を支持する声明やデモを海外で行ったが、中当局は彼らの親族に圧力をかけ、電話やSNSで「活動をやめろ」と通告。

・パスポート更新の拒否や帰国時の尋問も増加している。

Ⅲ. 越境型弾圧の手口

1. デジタル監視・オンライン嫌がらせ

・海外の南モンゴル人活動家は、SNSでの発言後に大量の嫌がらせコメントやスパム攻撃を受けている。

・WeChatやQQなど中国系アプリを通じて、家族への圧力や「帰国すれば問題は解決する」といったメッセージが送られる。

2. 家族への連座と「帰国強要」

・中国国内の親族が公安に呼び出され「海外の活動をやめさせろ」と命じられる。

・海外で活動する本人に対しても、大使館・領事館職員からの直接的な圧力や帰国勧告が報告されている。

3. 海外警察拠点

・欧米・アジア諸国で中国公安が「海外サービスステーション」と称する拠点を運営していた事例が複数確認されている。

・実態は領事業務を超え、監視・威嚇・帰国強要のための拠点とされる。モンゴル国内にも設置の有無が疑われており、調査が求められている。

4. 法制度の域外適用

・2023年改正の中国反スパイ法は「国家安全に関わる情報」を極めて広範に定義。

・研究者やNGO、南モンゴル人団体が海外で通常の活動を行うだけで「違法」と見なされる危険があるため、自己検閲が拡大している。

5. 物理的威嚇

・デモや国際会議の場で南モンゴル人活動家が中国人グループに取り囲まれたり、撮影される事例が報告されている。

・こうした行為は直接的な暴力に至らなくても、心理的な萎縮効果を狙っている。

Ⅳ. 南モンゴル人ディアスポラの被害類型

・家族への報復

・親族の就業制限、子どもの進学制限、銀行口座凍結など。

・移動の自由の制約

・パスポートの更新拒否、帰国時の長時間尋問、渡航禁止。

・デジタル攻撃

・SNSアカウントの乗っ取り、個人情報流出、誹謗キャンペーン。

・抗議活動への妨害

・撮影・追尾、現地治安機関を通じた圧力、物理的嫌がらせ。

Ⅴ. 構造要因

同化政策の一環

南モンゴル人を「中国民族」の枠組みに完全に組み込むため、言語・文化・アイデンティティを削ぐ政策が進む。

国家安全概念の拡大

批判や文化活動までも「分裂主義」「外国勢力との結託」とされ、正当化される。

制度化された越境弾圧インフラ

Fox HuntやSky Netといった制度化された枠組みで海外居住者の追跡・帰国強要が行われる。

Ⅵ. 国際社会における課題

1.通報・救済ルートの未整備

被害者がどこに相談すればよいか分からず、表面化しにくい。

2.証拠化の困難さ

デジタル嫌がらせや家族への間接的圧力は立証が難しい。

3.領事活動と治安活動の境界不明

「海外警察拠点」は外交業務なのか越権活動なのか、各国で対応が分かれている。

4.法的萎縮効果

中国法の域外適用により、海外の大学・NGOが中国関連の研究や交流を控える傾向が広がっている。

5.送還リスクと亡命保護

南モンゴル人の庇護申請は他民族に比べ認知度が低く、救済が遅れる場合がある。

Ⅶ. 対応策と提言

1. 受入国

・越境弾圧を独自の犯罪類型に位置付け、専門窓口を設置。

・海外警察拠点の徹底調査と閉鎖。

・難民認定において南モンゴル人の言語・文化権への迫害を正しく評価。

・デジタル・セーフティの支援体制を整える。

2. 国際機関

・国連人権理事会、特別報告者を通じて南モンゴル問題を継続的に取り上げる。

・マグニツキー制裁などによる加害者特定と制裁。

3. 学術・市民社会

・大学や研究機関は越境弾圧の被害報告を受け止める仕組みを設置。

・NGOやディアスポラ団体は証拠収集・即時可視化を進め、国際社会に共有する。

Ⅷ. 結論

南モンゴル人への人権弾圧は、中国国内にとどまらず国境を越えて拡大している。その実態は、監視・嫌がらせ・家族への圧力など多岐にわたり、ディアスポラの生活と自由を深刻に侵害している。国際社会はこれを個別の人権侵害としてだけでなく、「体系化された越境弾圧」という新しい安全保障・人権課題として認識し、制度的な対抗策を構築する必要がある。